染と織のコト

北陸の冬は分厚い雲の表情とは対称的に、あんがいとあたたかい。羽咋での用事を済ませて、金沢から七尾線の小さな無人駅の金丸駅へ、能登上布の織元である山崎麻織物工房へ向かった。

玄関脇にある囲炉裏を設けた趣のある部屋で、四代目になられる山崎隆さんにお話を伺った。

「上布」とは、もともと上等の布、という意でつかわれていた言葉だが、今日では夏の着尺である上等の麻織物のことをこの名で呼んでいる。つまり能登上布は麻の織物である。

この能登の布に対するお客様からの評価は極めて高い。

「とにかく、涼しくて着やすいの。」と、まず袖を通した方々からの着心地のよさを評価していただける。色彩は単彩が多い、紺、生成り色、茶などを中心に丁寧な絣文様がまた美しい。

山崎さんは大げさにではなく、静かに能登上布の魅力を話された、

能登上布はラミー糸と呼ばれる麻の糸で織られる。ラミー糸は太さが一定であることで、染めあるいは織りの扱やすく、こんにゃく糊を使って糸を固めているため、しなやかさと毛羽立ちが抑えられている。新潟の小千谷地方の麻布でもやはりこんにゃく糊をつかった布は高価ではあるが、ひんやりとして実に滑らかである。

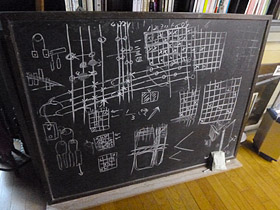

櫛捺し捺染、板締め、ローラ捺染などと表現したい絣文様によって同じ職人の手によって、技法を使い分けられる技術があり、もっとも複雑な経緯絣を駆使することができる。

もうひとつお伺いしたいことがあった。実はこの能登上布、作っているのは山崎さんだけなのだ。どうしてたった1件のみになってしまったのか?あるいはなぜ山崎さんの所だけが今も続けておられるのだろうか?

不躾な質問には隆さんのお母様がその柔和な表情で答えてくれた。

一つは反物の幅のことだ。昭和30年代、40年代には9寸少し(狭い!)が当たり前の時代であった。

そのころ他の産地や京都では、市場のニーズにこたえて少しづつ幅を広く製織するようになっていったが、能登上布の各機屋は、勧められてもその設備投資をしなかった。

しかし、山崎隆さんのお父様である仁一さんはちがった。

当時もっとも若い世代の当主であり、新たな挑戦を決意した山崎仁一さんは一機、一機、改造して4センチ弱ではあるが広く幅が織れるようにし、職人たちにもあたまをさげて、広巾(1尺)のものに取り組んでもらった。

そうなれば、市場のニーズに敏感な有力な問屋たちは山崎さん以外の機屋さんへは行かなくなる。自然に仕事は山崎さんに集中した。

もう一つは、技の継承のことである。

昭和30年代織物の柄は緯総(よこそう)とよばれる緯糸(よこいと)で柄を表現する技法が全盛であった。結城紬をはじめ日本の多くの織物でも、この緯総によって色も柄も変化に富み、紬とは思えないほど艶やかなきものをつくっていた。もちろん能登上布も例外ではない。

そんな中、ある有名な問屋さんからのひとつのアドバイスがあった。

十字絣や亀甲絣とよばれる小さくシンプルな模様を織ってはどうか?とすすめてくる。昔から作られていた文様ではあるが当時としては地味だったろう、現在から振り返れば、洗練され、モダンな印象の絣だ。

しかし、これには緯糸だけでなく、経の糸にも細工が必要な織なのだ。文様の表現を変えるのであればそれはたやすいことだが、絣の構造がまったくちがう。

山崎隆さんのお母様は果敢にもその経緯絣に挑戦した。

当時は近江の地に麻織物の様々な職人がおり、その一人である宮川さんという方に奥様は一生懸命、経緯絣について教えを請うた。そして少し後に習った荒木さんという職人はご主人の仁さんの右腕となり、さらに洗練された美しい能登上布を守り続けた。

ところが荒木さんは重い病気にかかり、ご自分にはそう長く時間がないことを知る。

そのような折り、工業大学出身の若い尾西さんが「能登上布を作りたい!」と山崎さんの門をたたいて来られた。尾西さんは荒木さんから能登上布の全ての工程を受け継いだ。

そして現当主の山崎隆さんである。

お父様の仁一さんは息子の隆さんへは、家業を継ぐようにとは言われなかった。隆さんが20年、電気技師として働き、活躍のフィールドを拡げている矢先、千葉や埼玉からも能登上布に取り組みたいという若いチャレンジャーが次々と工房の門をたたいてきたのだ。

その状況をみた隆さんが、やるならば今しかないと20年務めた会社を退職し、父仁一さんのあとを継ぐことを決意された。そして荒木さんからバトンを受け継いだ尾西さんに能登上布の全ての工程を伝授され、次世代のスタッフとともにこの能登上布という織物を作り続けておられる。

能登上布が美しい布だから今ここに在る。そして、たった1件だけ残った能登上布の織元。

目の前にこの美しい布が在るのは、一本のかよわく、しなやかな麻糸のように人の縁が繋がり、そうした人々の出会いと情熱がしっかりと次の世代へとつむがられてきたからなのだ。