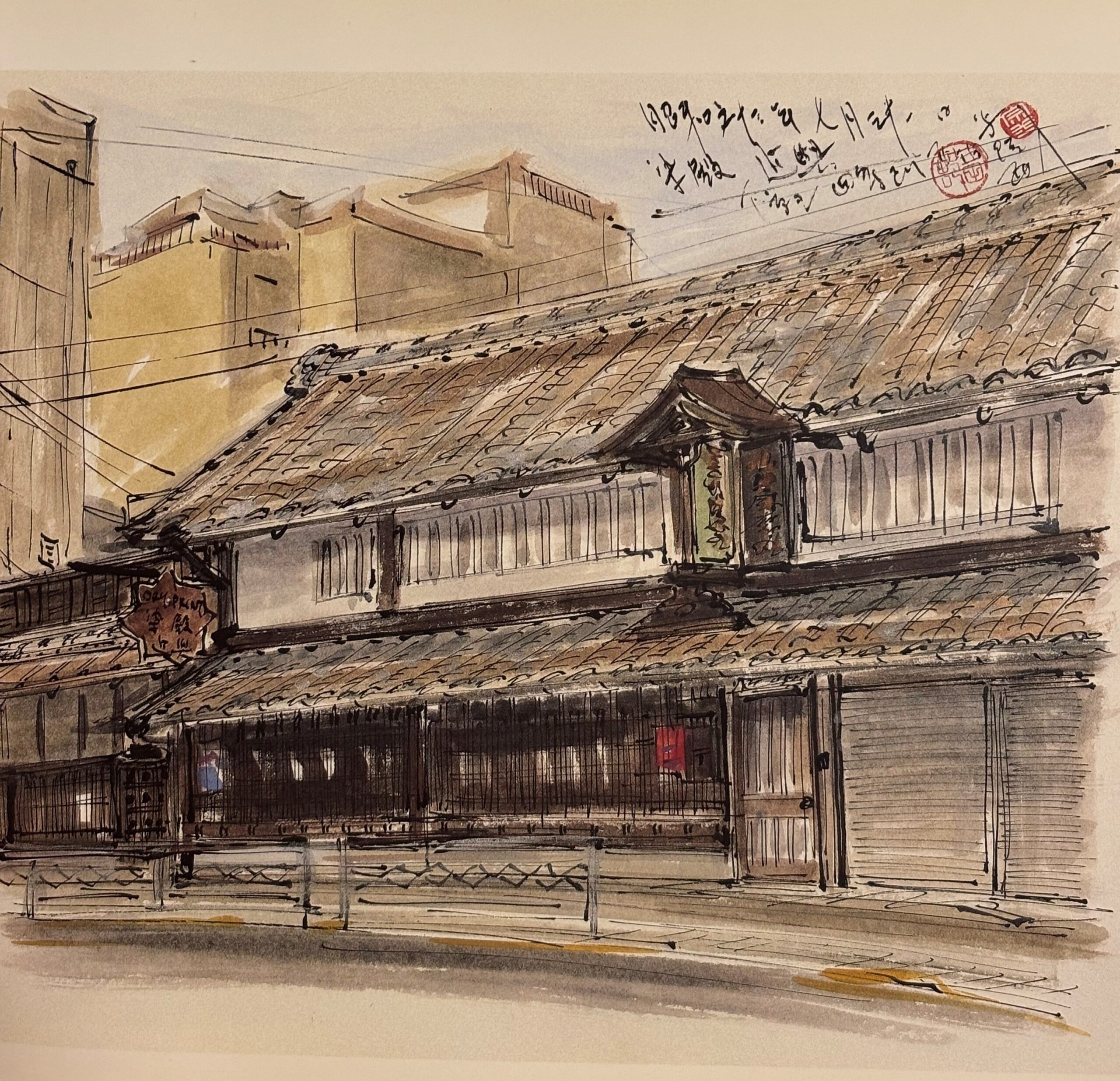

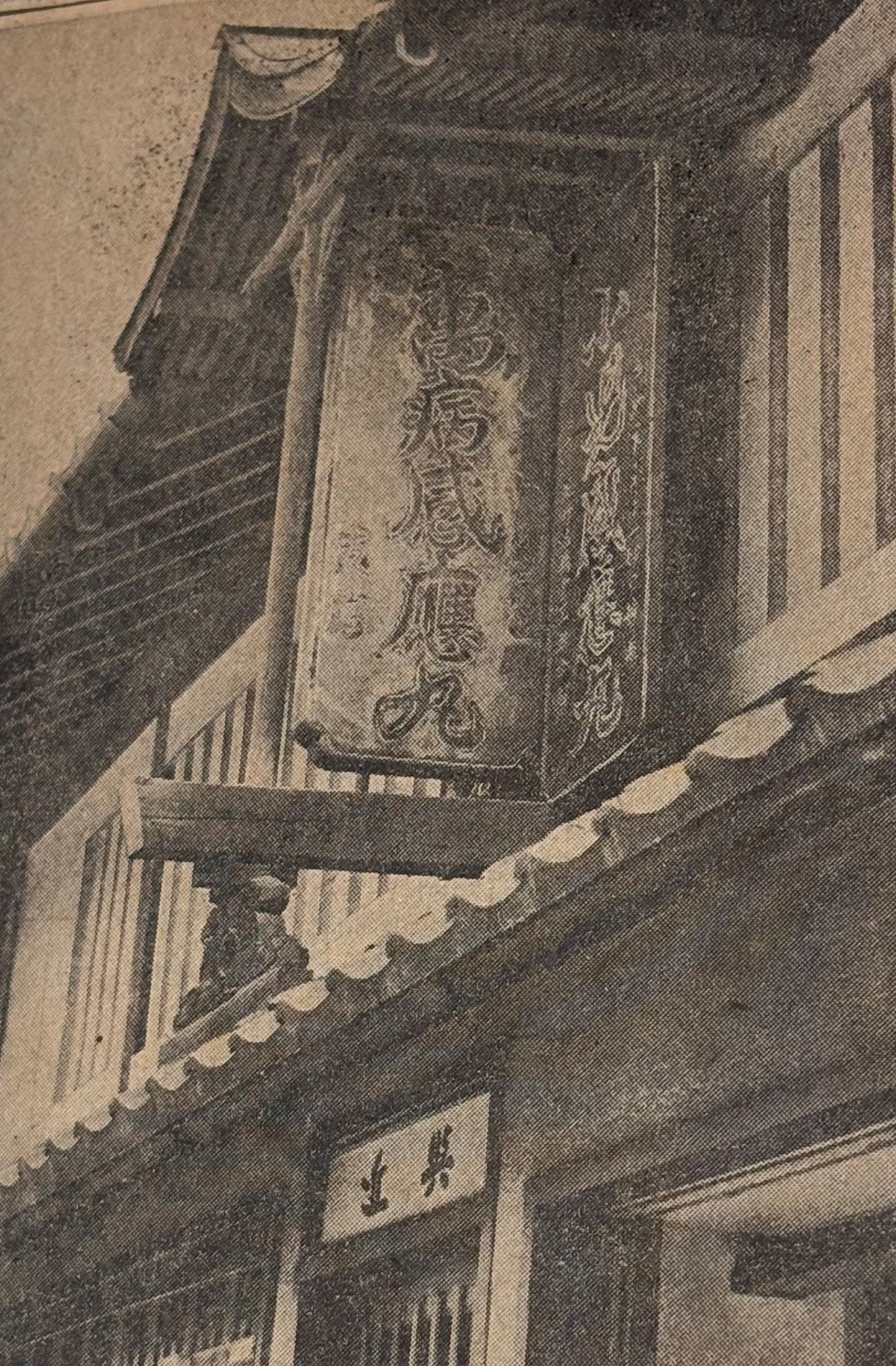

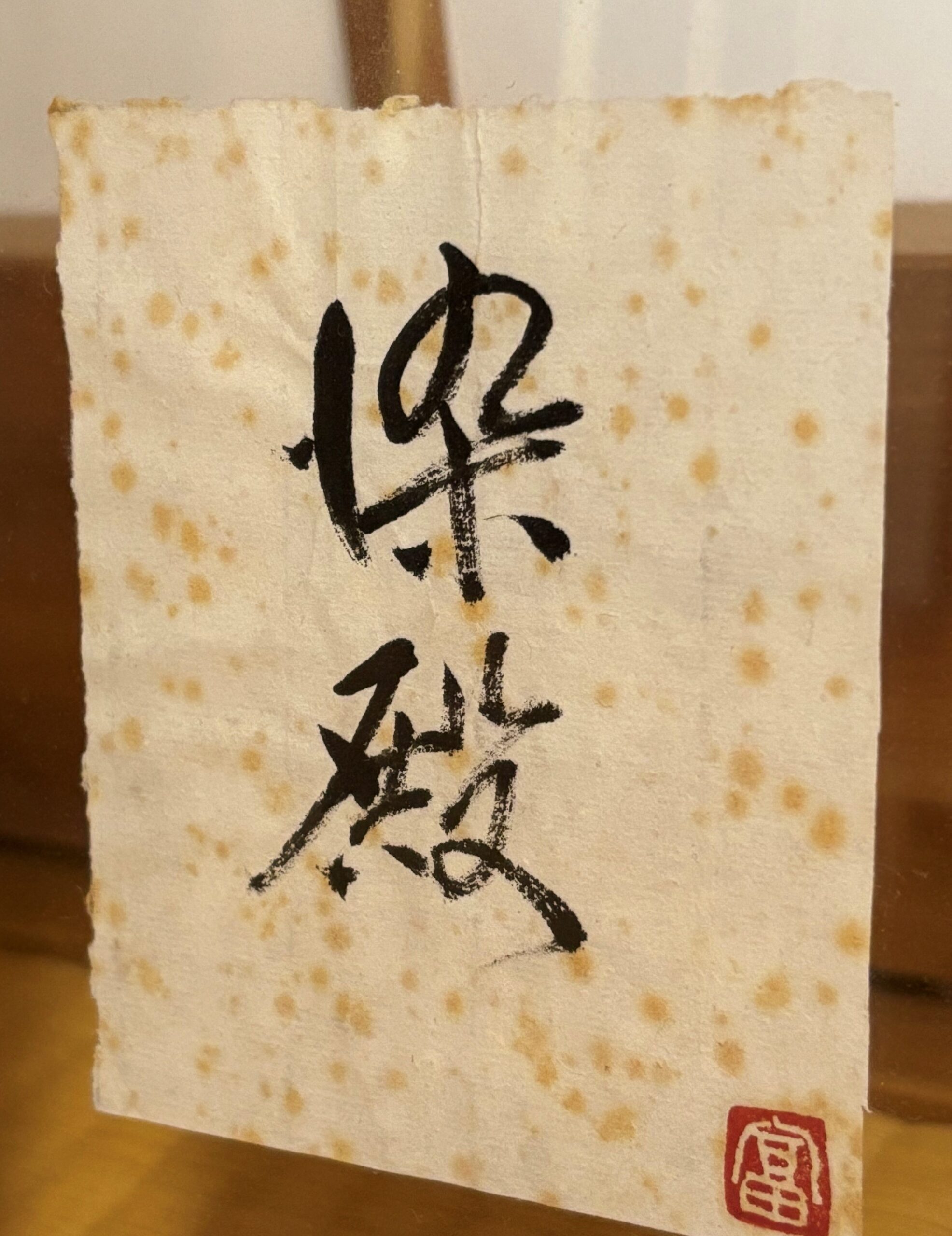

染殿 近與 (そめどの きんよ)さんのこと

三十数年前のことです。遠縁にあたる京都の方から、面白い染屋さんだよと紹介してもらったのが『染殿近與』さんでした。

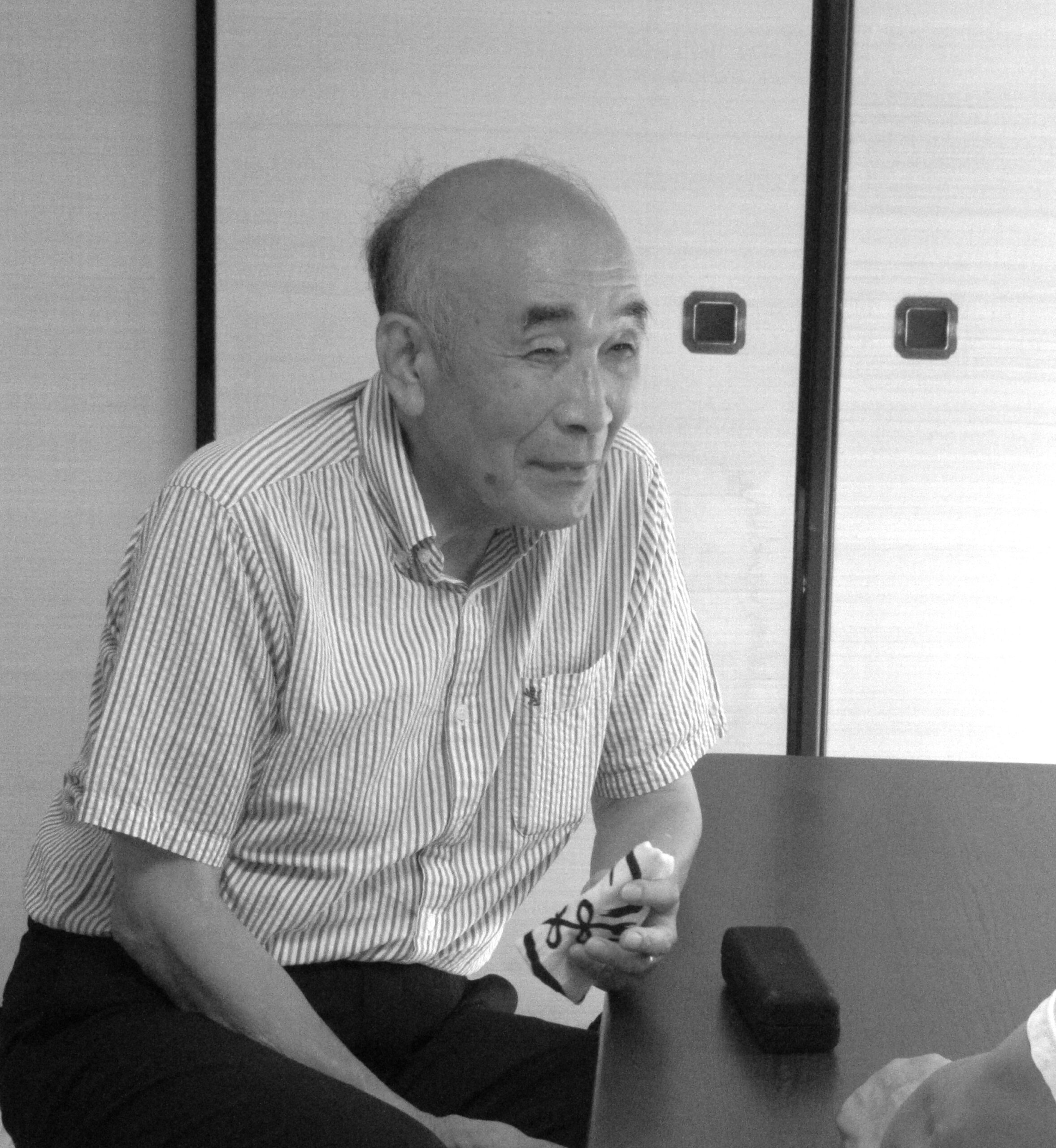

『染殿近與』さんは、1962年に人間国宝になられた稲垣稔次郎の作品を染めておられる染屋さんで、享保2年(1717年)創業と伝えられています。稲垣稔次郎という稀代のアーティストの作品を亡くなられた後も作り続けている、そんな老舗の当代川島雅夫さんに稲垣稔次郎さんの作品を作られるようになったきっかけや魅力について伺いました。

「江戸時代は裃を染めていたときいていますが、稲垣先生の作品を手掛けるようになったのは父の代からです。

私の父は絵も飲むのも好きで、京都の画家やら、工芸作家さんともようつるんでいましてね、その中でも富本憲吉さん、小合友之助さんには親しくさせていただいて、その富本憲吉さんからご紹介を受けたのが稲垣稔次郎さんだったんです。

「おやじはすぐにこれは面白い、きれいやな、と思ったそうです

最初に稲垣さんの工房でお目にかかったとき、小さなところだったんです。雨戸を白生地の下に引いて、ちいさな型で染めてはったんです。それを見て父が「うちの工場にスペースがあるんで、そこでやらはったらもう少し大きいのもできますよ。」と声がけしたのがきっかけやそうです。」

そこから原画 稲垣稔次郎 染 染殿近與 の世界がひろがっていきました。

そんな川島さんも近年はモノづくりがますます難しくなってしまったといわれます。

「稲垣先生の作品の魅力は、上品でさわやか、これに尽きると思うてます。あと僕が勝手におもってるんだけど、どことのう知的な感じがするんです。

色は僕が考えてます。姉が洋服の関係の仕事をしていた関係で、よくファッションの雑誌を見てきました。色のヒントはそんな身の周りにあったんですね。小さいときから後を継ぐもんやと思ってましたからね、おやじにはよく美術館につれていかれました、いまでももちろんよくいきます。

だから、稲垣先生の作品を染める僕にとっては色は大切なんです。」

「今、染の仕事が良くないのは、一番の理由は思うてるような色にならへんからです。頼んだ色とちゃう色にあがってくるようになりましてね。世の中がどんどん横着になってるんやと思います。僕らのところでやってるときはちょっとでも色がちごうてたら、直ぐにやり直したもんやけど、今は、ささ━ってやってしまっているんか、こんなもんで、ええやろってな具合です。」

確かに同じ分量の染料であっても、気候によっても湿度によっても、素材によっても違って仕上がるから、難しいのは確かだ。川島さんの厳しい眼に映る色の違いをくみ取るのは今の職人さんたちにとっては至難かもしれない。

一方で、効率を優先させると失ってしまうものがある。私たちの仕事にはそういうものに抗うことで、美しいものを残していく要素がある。川島さんにしかできない仕事がまだまだ沢山あるのです。